Beautiful Human Dynamism in Business

ベルヒュード研究会

2023.12.26

研究会の前史

| 「M5型組織モデル」と 創造的問題解結手法 「BESTプログラム」の体系化 |

| ベルヒュード研究会は、20世紀後半以来、世界的な競争環境の激変を予測し、日本の企業組織が本来強みとしてきた「ボトムアップ力」と「和と協調」を一体化した「問題題解決力ある経営」の実践研究に取り組みました。 「ベルヒュード:Belhyud」は、「Beautiful Human Dynamism in Bus iness」から命名しました。ビジネス世界の組織でダイナミックに生き生きと働くという意味を込めています。 研究会は、コンピューター、インターネットの普及、Web・IT企業の進出といった経営環境の変化を踏まえ、経営トップのイニシアティブのもと、「世界No.1、2戦略」に向け、多様な人材が情報を共有し、議論し、生き生きと働く創造的な小集団を「M5型組織」としてモデル化し、組織一体となって問題解決に取り組む「M5型問題解決技法:Belhud Solution Technology Progr am(BESTプログラム」を体系化し、各種企業、行政団体の人材育成、組織力の強化を支援してきました。 |

| GEのCEO「J・ウェルチ」の 「6シグマ経営」との出会い |

|

当時、日本の対米貿易は年々輸出超過が続き、80年台後半には、アメリカの貿易赤字の50%を占めるまでになり、「日本の経済力は、ソ連の軍事力よりも米国の安全保障にとって脅威である」とまで言わせたほどでした。 「6シグマ・ウエイ」の導入にあたり、アメリカの企業では、日本企業の 経営や品質管理活動の実態研究が行われました。確かに日本の強さは、製造 現場のブルーカラーの「ものをつくる力」にある。しかし、それ以外のホワ イトカラーの生産性の低さには、あまりにひどいものがあるという評価にな りました。 アメリカが日本の企業に対抗して打ち出し、日本にもセンセーショナルに 紹介された「6シグマ・ウェイ」は、次のようなものでした。〇「顧客満足:CS(Customer Satisfaction )」の実現を第一とし、 〇「100万個の製品中、不良品は3.4個レベル」という「6σ」をスロ ーガンに、 〇「DMAIC」という手法によって、「問題」を定義(Define)し、「顧 客の声:VOC(Voice of Customer)」と経営内部の「不良要因:(C TQ:Critical To Cuarity)」の「現状を把握(Measure)し、改善(I mprovement)し、 〇不良問題で発生する 「無駄なコスト:COPQ(Cost of Poor Quarity)」や「機会損失」を 極小化し、利益を最大化する。 GE社のCEO「J・ウエルチ」は、「6シグマは、統制的過ぎる」として、はじめ導入に消極的であった。しかし、社員全体が、ものづくりの場面に限らず、経営に関連するあらゆる業務改善に取り組む「道具」として、大いに気に入り、社員主体の問題解決活動として積極的に奨励することになりました。 今日、21世紀のアメリカ産業界の復活と多様なベンチャー企業の隆盛は、GE社をはじめ。「6シグマ経営」に成功した他社の実際から学ぶ「ベスト・プラクティス運動」によってもたらされたものと言われています。 |

| J・ウエルチは、21世紀の生き残りが難しいと判断した事業は売却するか、廃棄するかしました。そして、ニッチな分野で「世界No,1、2レベル」を目ざしてやっていける事業に「人、モノ、カネ」を投入する「選択と集中」という経営を打ち出しました。 J・ウェルチが自らに課した 経営課題 ①トップの責任で世界ナンバー1か2にできる事業に絞る。 ②理念を伝え、志気の高いチームをつくる。 ③管理をしない。 ④中間管理職を減らす。 ⑤計画を立てさせ、チームの力で実現させる。 ⑥6シグマ・プログラムを武器にする。 そして、経営トップの理念や価値観、方針、目標を理解し、自らの業務を変革する社員を重視し、次のように熱く語りかけました。 ①自分の仕事に自覚を持って欲しい。 ②仕事の指示を待っているようでは困る。 ③自分で意志決定してよい。 ④自分たちの運命は、自分たちの手の中にあるのだ。 ⑤自分たちも経営に参加しているという気持ちを持って欲しい。 こうして、経営と一体化できない「M0型社員」を大量に解雇し、GE社を風通しの良い中小企業のように経営し、「M5型社員」を戦力化する「People Out」という施策に辣腕を奮いました。 さらに、アメリカの企業社会に伝統的な「M0組織」や日本企業が世界に誇った「タテマエ第一のM1型組織」をも敢然否定し、経営トップと一体となって、「顧客の声」を重視し、業務を改善し、「品質不良:Cost Of Poor Qua rity」によって発生する「無駄なコストを極小化し、利益を最大化し、顧客と社員に貢献する「Work Out」という施策について、「DMAIC」という社員教育を徹底して実施しました。 従来のアメリカ企業社会に典型的な「M0型組織」は、日本企業を支えてきた「M1型組織」をも超えて、一気に創造的な問題解決力ある小集団の集合体「M5型組織」へと転換が進みました。J・ウェルチは、6シグマの導入によって、他社を圧倒する実績を上げるとともに、「ベスト・プラクティス運動」の先導者として、20世紀世界最高の経営者と謳われることになりました。 |

J・ウエルチ

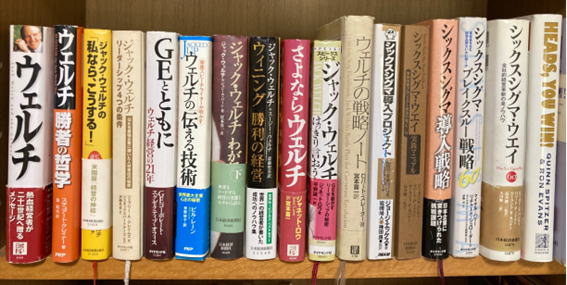

J・ウェルチ関連書籍一覧

| 日本版 ボトムアップ型 6シグマ経営Xの体系化 |

| ベルヒュード研究会は、21世紀に入って直ぐ、J・ウェルチの「選択と集中」と「世界No.1,2戦略」のもと、「People Out」と「Work Out」を両輪とする「6シグマ経営改革」との出会いがありました。 「People Out」は「M5型組織」に、「Work Out」は「M5型問題解決技法:BESTプログラム」に通じるものでした。 経営改革」は、英語では「Transformation」と言います。接頭語の「Tra ns」は、外観のみならず根本的な性質、性能をも変革し、「formation」は、その全体を有形なものにすることを意味します。「X」という文字が、「向こう側に超える、横切る」ように交差しているとして、「Transformation」を「X」と記号化します。これまでの「M5型組織」と一体化した「M5型問題解決技法」を21世紀の経営改革のための「道具」として、「日本版ボトムアップ型6シグマ経営X」と命名しました。 |

| 日本の中小企業 「コアレスモーター社」発明 小型高効率風力発電機 Fūhatsu」 との 宿命的な出会い |

| J・ウェルチは「6シグマ経営X」によって、大企業のGE社を中小中企業のように経営しました。白木学社長は、中国を拠点として、通信機器分野を中心として、小型、薄型、超精密駆動部品の大量生産・販売に世界的な実績を上げてきました。しかし、昨今の世界市場の趨勢から、現研究分野を見直し、経営理念の原点に帰り、他社を圧倒的にリードしてきた、ニッチな分野「コアレスモーター」を核に、4.5年の歳月を懸け、脱CO2、脱原発分野に焦点をあてた「小型高効率風力発電機:Fuhatsu」の製品化に成功しました。 コアレスモータ」の内部に「EAT」という「制御システム」を内臓化し、そよ風から強風まで、さらに風向きの変化にも効率よく安定的に対応し、発電することを可能にしました。 必要発電量、設置場所に対応して、各種形状にユニット化し、大型化することを可能にしました。また、コイルの幅を最大限に薄く設計し、使用する磁石の総量を減らすことで低コスト化にも成功しました。 日本の中小企業である白木学氏を社長とする「コアレスモータ社」が発表した「Fuhatsu」の世界的な市場開拓は、ベルヒュード研究会にとって、本来的な活動の趣旨と活動の経緯からして、宿命的な支援テーマであると言うことができます。 そこで、「6シグマ経営」の「DMAIC」をより簡便化した「話して考える、聞いて考える、書いて考える」を基本とする「BESTプログラム」によって、各ラウンドごとに、経営トップのイニシアティブのもと「6シグマ課題:SSP1、2,3・・・」を設定し、「実行マスタープラン」を作成し、全社的な実行体制をつくる「Fuhatsu プロジェクト」を提案し、12月27日を以てスタートすることを提案させて戴くことになりました。 略歴 白木学  1947 岐阜県にて生まれる。 1947 岐阜県にて生まれる。1969 東京理科大学 卒業 卒業後は私設研究所でモータ研究に従事 1979 コアレスモータの前身・シコー技研を設立 1999 信州大学大学院総合理工学研究科修了 工学博士 2017 コアレスモータ株式会社 設立 2013 「Fūhatsu」の製品化を発表 |

による

詳しくはこちら

|

2022.9.11 特別寄稿 アルメニア共和国 中小企業振興研修事業への参画 今日のウクライナ問題を考える一端に! |

|