Beautiful Human Dynamism in Business

1983年~

「M5型組織」、「M5型問題解決技法」を踏まえて

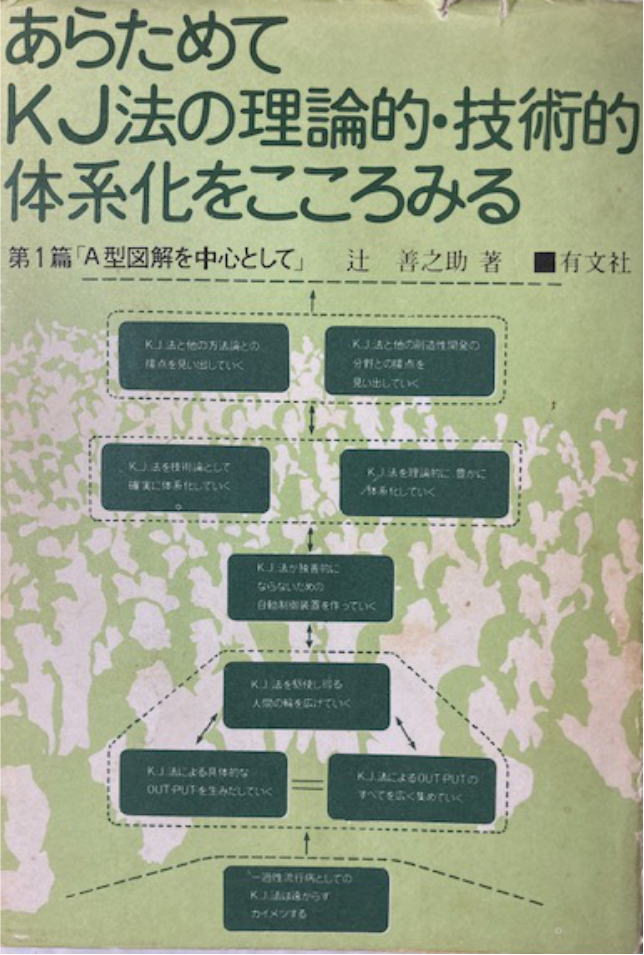

| ■ベルヒュード研究会の前史 ビジネス研究所辻善之助氏の指導のもと、「Semi-Digital Inform ation Processing:等価変換言語情報処理技術」をベースにした「S emi-Exact Science」としての「問題解決技法:「あらためてKJ法の理論的・技術的体系化を試みる(有文社)」を学ぶ。 〇1983年、異業種交流会としてスタートした「木曜会を「ベルヒュ ード研究会」と改名。 ■研究会の問題認識 |

|

|

1999年~

J・ウェルチの「6シグマ経営X」との出会いを踏まえて

|

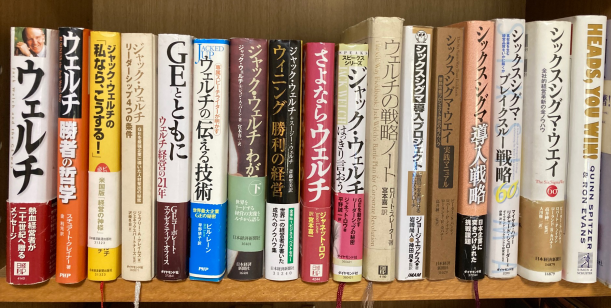

ベルヒュード研究会は、21世紀に入り、20世紀世界最高の「CEO」と謳われた、J・ウェルチによる「GE社版6シグマ経営X」との出会がありました。 |

| アメリカ産業界の復活は、「6シグマ」を中心に、成功した他社から学ぶ真摯な「ベスト・プラクティス」運動によってもたらされたと言われています。 J・ウェルチは、「6シグマ」の「DMAIC」を大いに気に入り、他社に抜きんで出た技術力をもとに、世界で「No.1、2」をめざすことができる事業に絞り込み、現場で働く社員の持つ情報や知恵やヤル気を結集し、「明日のGE背負って立つ、志気の高い組織づくり」をめざしました。それは、「世界No.1、2戦略」に向けた組織の人間変革のための「People Out 」と業務革新のための「Work Out 」を両輪とする、「J・ウェルチ版」とも言うべき「6シグマ経営X」でした。 |

「J・ウェルチの「6シグマ経営X」の実践研究

| ■米国企業発「6シグマ経営X」 〇「6シグマ経営X」は、日本の「ものづくり」に対抗して生れた アメリカ企業発「品質改善活動」が起源 〇アメリカが目をつけた 日本企業のホワイトカラーの生産性の低さ |

| ■J・ウェルチの「6シグマ経営X」 21世紀の厳しい競争環境で、生き残りを懸けた「ニッチな分野」で、 「世界N.1,2戦略」の」もと、「People Out」と「Work Out」の施策 に辣腕をふるった。 ○「People Out」は、「M5型組織づくり」を目ざすものであった。 「M0型、M1型組織」を否定し、「M5型組織」への転換をめざした! 〇「Work Out」では、「M5型問題解決技法」に通じる「DMAIC」の 社員教育を徹底した! 〇「J・ウェルチ」の「6シグマ経営X」は、 GE社の21世紀の生き残りをかけた「戦闘手引き書」¡ |

2001年~

「日本版6シグマ経営X」の体系化と実践研究

|

J・ウェルチの「People Out 」と「Work Out」は、ベルヒュード研究会の「M5型組織」と「M5型問題解決技法」に通じるものでした。我々は、これを天啓として、「M5型組織づくり」と「M5型問題解決技法」を両輪とする、現場とスタッフが一体となったボトムアップ型「日本版6シグマ経営X」の体系化に取組みました。 |

|

「6シグマ経営X」の道具としての「BESTプログラム」は、「話して考える、聞いて考える、書いて考える」という「KJ法」によるアナログな日本語によるコミュニケーションを基本とする問題解決技法です。 ■2001年 |

特別寄稿

| 2022 ~ |

■加藤文男会員 〇投稿 「海外ビジネス体験」(119回) 〇出版 「失敗に学ぶ 海外調達の教訓集」 (日本プラントメンテナンス協会) 〇新投稿(2022.5) 「アラブの習慣と文化」 〇新投稿 独立行政法人 国際協力機構(JICA) アルジェリア国「人材育成プロジェクト」 |